【2025年版】契約書の曖昧条項が招いた5つの裁判例|実例で学ぶ紛争リスクと予防策+ChatGPT活用法

「契約条項の解釈を巡って裁判になり、予想外の判決が出た」――こんな事態を経験した企業法務担当者は少なくありません。原因の多くは、「協議により決定する」「合理的な範囲で」「速やかに」といった曖昧な表現です。

本稿は、企業内法務・インハウスロー ヤー・営業部門と協働する担当者を主な読者として想定し、2020年民法改正(債権法改正)を踏まえた実務対応を解説します。実際の裁判例の傾向をもとにした「モデルケース」を通じて、曖昧条項がどのように紛争化するかを分析し、さらにChatGPTを活用した曖昧条項の自動検出方法と予防策を実務目線で提示します。

📋 TL;DR(この記事の要約)

以下のポイントが本記事の要約です:

- 「協議により定める」は協議不調時に契約不成立・無効となるリスク(民法改正後も重要論点)

- 「合理的な範囲で」は主観的解釈の余地が大きく、損害賠償額で争いに(民法416条関連)

- 「速やかに」は具体的期限がないため、履行遅滞の判断が困難(民法412条関連)

- 「善管注意義務」だけでは業務委託契約の責任範囲が不明確(民法400条・644条)

- 「通常の範囲」は業界慣行と当事者認識のズレが紛争化(契約不適合責任との関連)

- ChatGPTプロンプトで曖昧条項を自動検出→Before/After条文で改善可能

1. なぜ「曖昧条項」が危険なのか

契約書における「曖昧条項」とは

契約書の「曖昧条項」とは、当事者の権利義務が明確に定められておらず、解釈の余地が大きい条項を指します。2020年4月施行の民法改正(債権法改正)により、契約不適合責任(旧「瑕疵担保責任」)の明確化などが図られましたが、実務では依然として曖昧な表現による紛争が後を絶ちません。

❌ 曖昧条項の典型例

- 「協議により決定する」「協議の上定める」

- 「合理的な範囲で」「相当の範囲内で」

- 「速やかに」「遅滞なく」「可及的速やかに」

- 「善管注意義務を負う」(具体的義務内容の不明確)

- 「通常の範囲」「一般的な水準」

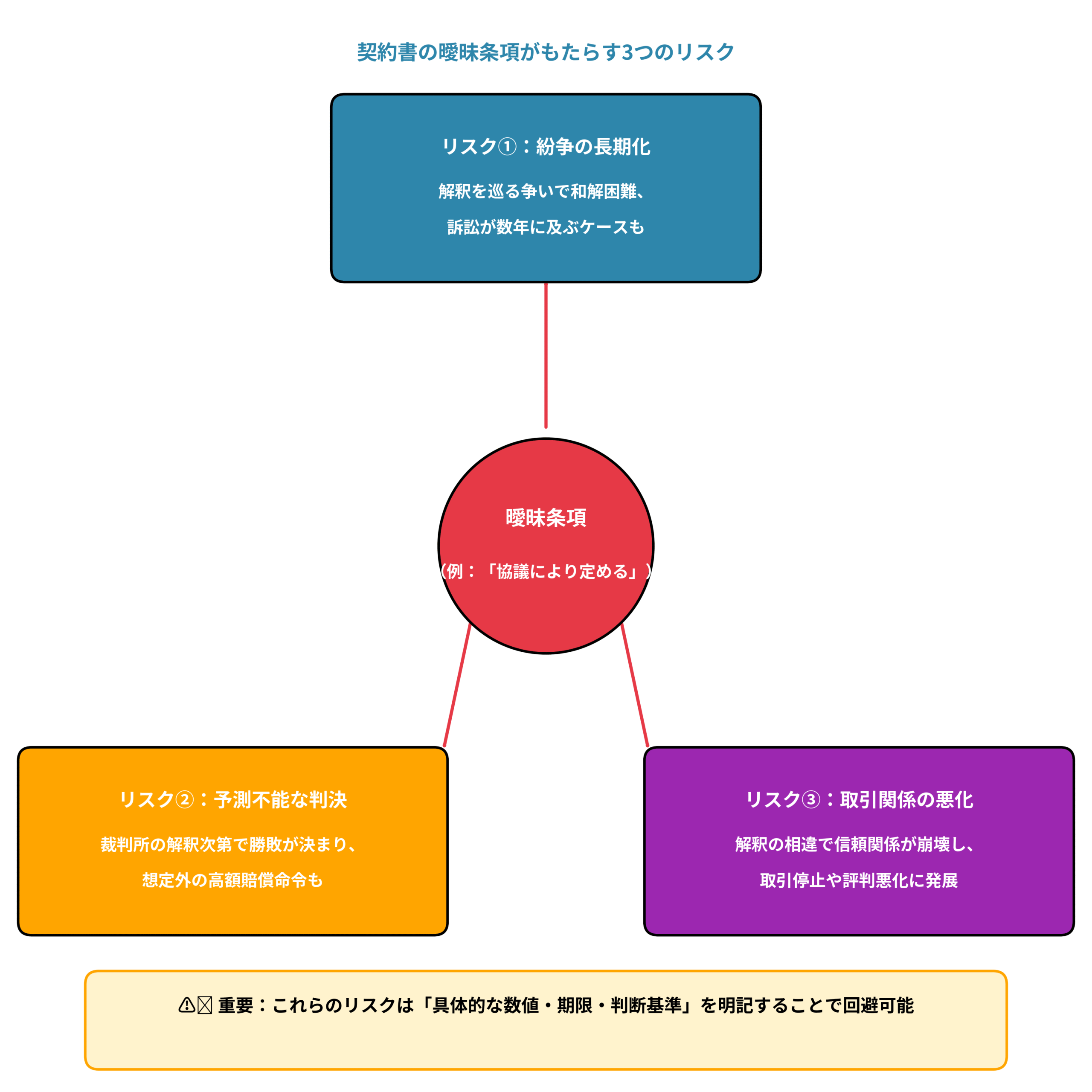

図1:曖昧条項がもたらす3つのリスク

曖昧条項がもたらす3つのリスク

図1に示すように、曖昧条項は以下の3つのリスクをもたらします:

- 紛争の長期化:解釈を巡る争いで和解困難、訴訟が数年に及ぶケースも。民法改正後も解釈論争は続いており、最高裁平成4年10月20日判決(除斥期間と通知要件)など、通知の時期・方法が争点となる事例が多発しています。

- 予測不能な判決:裁判所の解釈次第で勝敗が決まり、想定外の高額賠償命令も。最高裁平成22年6月1日判決(土地の土壌汚染事案)では、「契約当時の当事者の認識・合意」が重視されましたが、これが不明確な場合は予測困難です。

- 取引関係の悪化:解釈の相違で信頼関係が崩壊し、取引停止や評判悪化に発展。長期的な取引先との関係が一度の紛争で断絶するリスクがあります。

民法改正(2020年4月施行)との関係

契約で明確に定めない場合、民法の任意規定(債務不履行責任、損害賠償範囲など)が適用されますが、当事者の期待と異なる結論になることがあります。特に以下の改正点に注意が必要です:

民法改正の主要ポイント(契約実務への影響)

- 契約不適合責任(民法562条〜):「隠れた瑕疵」から「契約の内容に適合しない」へ変更。契約書で仕様を明確にしないと、何が「不適合」かの判断が困難に。

- 消滅時効の統一(民法166条):「権利行使可能時から10年」または「知った時から5年」のいずれか早い方。曖昧な期限設定は時効管理を複雑化。

- 保証制度の見直し(民法465条の2):個人根保証での極度額明示が必須。曖昧な保証条項は無効のリスク。

- 法定利率の変動制(民法404条):当初年3%、3年ごと見直し。「法定利率による」との記載だけでは将来の利率が不明確。

参考条文:民法第415条(債務不履行による損害賠償)

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

出典:e-Gov 民法第415条

2. 契約書の5つの典型的曖昧条項

本記事では、実務上特に問題となる5つの典型的な曖昧条項について、裁判例の傾向をもとにしたモデルケースを通じて解説します。

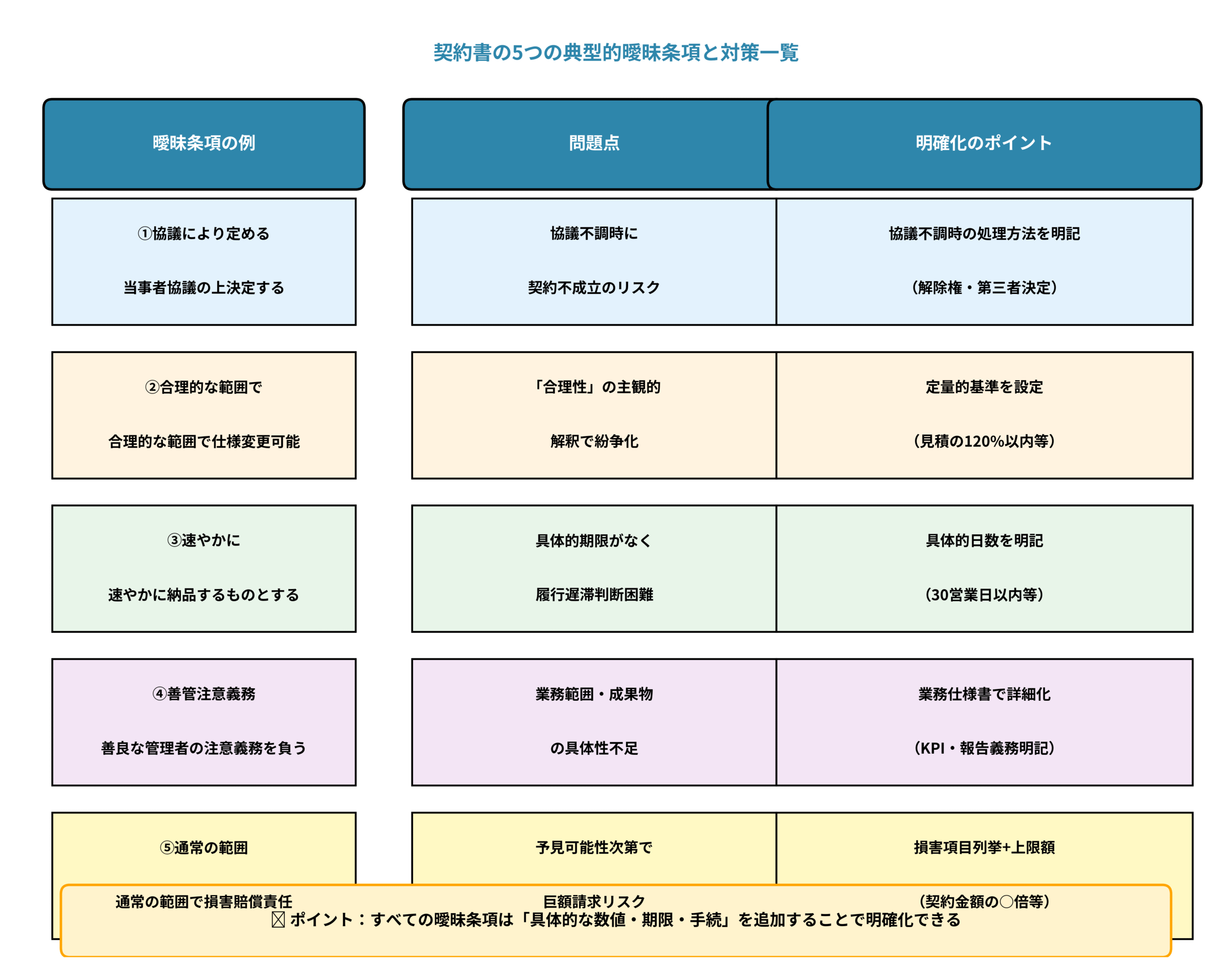

図2:5つの典型的曖昧条項と対策一覧

ケース①:「協議により決定する」条項の落とし穴

問題点:協議不調時に契約不成立・無効となるリスク

判例の傾向:最高裁平成4年10月20日判決では、協議条項に基づく通知の時期・方法が除斥期間との関係で重要な争点となりました。協議が整わない場合の処理方法が不明確だと、契約全体の効力が争われるリスクがあります。

対策:協議不調時の処理方法を明記(解除権・第三者決定・デフォルト値等)

❌ NG条文例

「本契約の条件については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。」

✅ 改善条文例

「本契約の条件については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。ただし、協議開始から30日以内に合意に至らない場合、甲は書面により本契約を解除することができる。この場合、既払金の返還その他の精算方法は、民法第545条に基づく原状回復の規定に従うものとする。」

ケース②:「合理的な範囲で」の解釈紛争

問題点:主観的解釈の余地が大きく、損害賠償額で争いに

民法との関係:民法第416条(損害賠償の範囲)では「通常生ずべき損害」と「特別の事情によって生じた損害」を区別していますが、「合理的」の基準が不明確だと、どちらに該当するか判断困難になります。

対策:定量的基準を設定(見積の120%以内、工数増加は20%以内等)

❌ NG条文例

「仕様変更により追加費用が発生した場合、合理的な範囲で甲はこれを負担する。」

✅ 改善条文例

「仕様変更により追加費用が発生した場合、当初見積金額の120%を上限として、甲はこれを負担する。ただし、当該上限を超える追加費用については、甲乙協議の上、負担割合を決定するものとし、協議開始から14日以内に合意に至らない場合は、甲が指定する第三者専門家(公認会計士または中小企業診断士)の意見を参考に甲が決定する。」

ケース③:「速やかに」の納期トラブル

問題点:具体的期限がないため、履行遅滞の判断が困難

民法との関係:民法第412条(履行期と履行遅滞)では、「履行をすべき時期」を定めた場合にその時期が到来すれば債務者は遅滞責任を負うとされますが、「速やかに」では「時期」が不明確です。

対策:具体的日数を明記(30営業日以内、受領後14日以内等)

❌ NG条文例

「乙は、甲から成果物の修正依頼を受けた場合、速やかにこれに対応するものとする。」

✅ 改善条文例

「乙は、甲から成果物の修正依頼を書面(電子メールを含む)で受領した日から起算して14営業日以内に、修正完了した成果物を甲に提出するものとする。やむを得ない事由により当該期限内に修正が完了しない場合、乙は期限の3営業日前までに甲に書面で通知し、延長期限(当初期限から最大7営業日以内)を協議するものとする。」

ケース④:「善管注意義務」の限界

問題点:業務範囲・成果物の具体性不足で責任範囲が不明確

民法との関係:民法第400条(善管注意義務)および第644条(委任における受任者の注意義務)は抽象的な規定です。業務委託契約で「善管注意義務」とだけ記載しても、具体的に何をすべきか、何をすれば義務を果たしたことになるかが不明確です。

対策:業務仕様書で詳細化(KPI・報告義務・検収基準を明記)

❌ NG条文例

「乙は、本契約に基づく業務を遂行するにあたり、善良なる管理者の注意義務をもってこれを行うものとする。」

✅ 改善条文例

「乙は、本契約に基づく業務を遂行するにあたり、別紙業務仕様書に定める以下の基準を遵守するものとする:

(1) 毎月25日までに当月の業務実施報告書を甲に提出すること

(2) 業務上知り得た情報について、ISO27001に準拠した情報セキュリティ管理体制を維持すること

(3) 成果物は別紙品質基準(エラー率0.5%以下、納期遵守率95%以上)を満たすこと

(4) 上記基準を満たさない場合、乙は甲の指摘から7営業日以内に是正措置を講じること」

参考条文:民法第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)/ 第644条(受任者の注意義務)

債務者は、債務の履行に関し、善良な管理者の注意をもって行う義務を負う。

出典:e-Gov 民法第400条|

民法第644条

ケース⑤:「通常の範囲」の損害賠償

問題点:予見可能性次第で巨額請求リスク

最高裁判例:最高裁平成22年6月1日判決(土地の土壌汚染)では、「契約当時の当事者の認識・合意」が重視されました。「通常の範囲」が事前に明確でないと、後から「特別損害」として高額請求されるリスクがあります。

対策:損害項目列挙+上限額設定(契約金額の10倍を上限等)

❌ NG条文例

「乙の債務不履行により甲に損害が生じた場合、乙は通常の範囲で損害賠償責任を負う。」

✅ 改善条文例

「乙の債務不履行により甲に損害が生じた場合、乙は以下の範囲で損害賠償責任を負うものとする:

(1) 賠償範囲:①直接損害(追完費用、代替調達費用、検査費用)②間接損害(営業機会の逸失による損害。ただし、契約締結時に乙が予見し得た範囲に限る)

(2) 賠償上限:本契約に基づき甲が乙に支払った金額の合計額を上限とする。ただし、乙の故意または重過失による場合はこの限りでない。

(3) 除外損害:以下の損害については、乙は賠償責任を負わない:①甲の第三者に対する損害賠償義務②甲の信用・評判の毀損による損害(ただし、前号ただし書の場合を除く)」

3. ChatGPTを活用した契約書レビュー

生成AIの登場により、法務担当者の役割は「守りのチェック」から「攻めの設計」へとシフトしています。曖昧条項の検出という定型業務はAIに任せ、ビジネス戦略に沿った最適な契約条件の設計に集中できる時代です。

🔗 関連記事:

契約書レビューが3倍速に!ChatGPTプロンプト完全ガイド

【中級編】ChatGPTプロンプト術│法務で使える”鉄板テンプレ”10選

契約書レビューにChatGPTを使ってみたら、思った以上に心強かった話

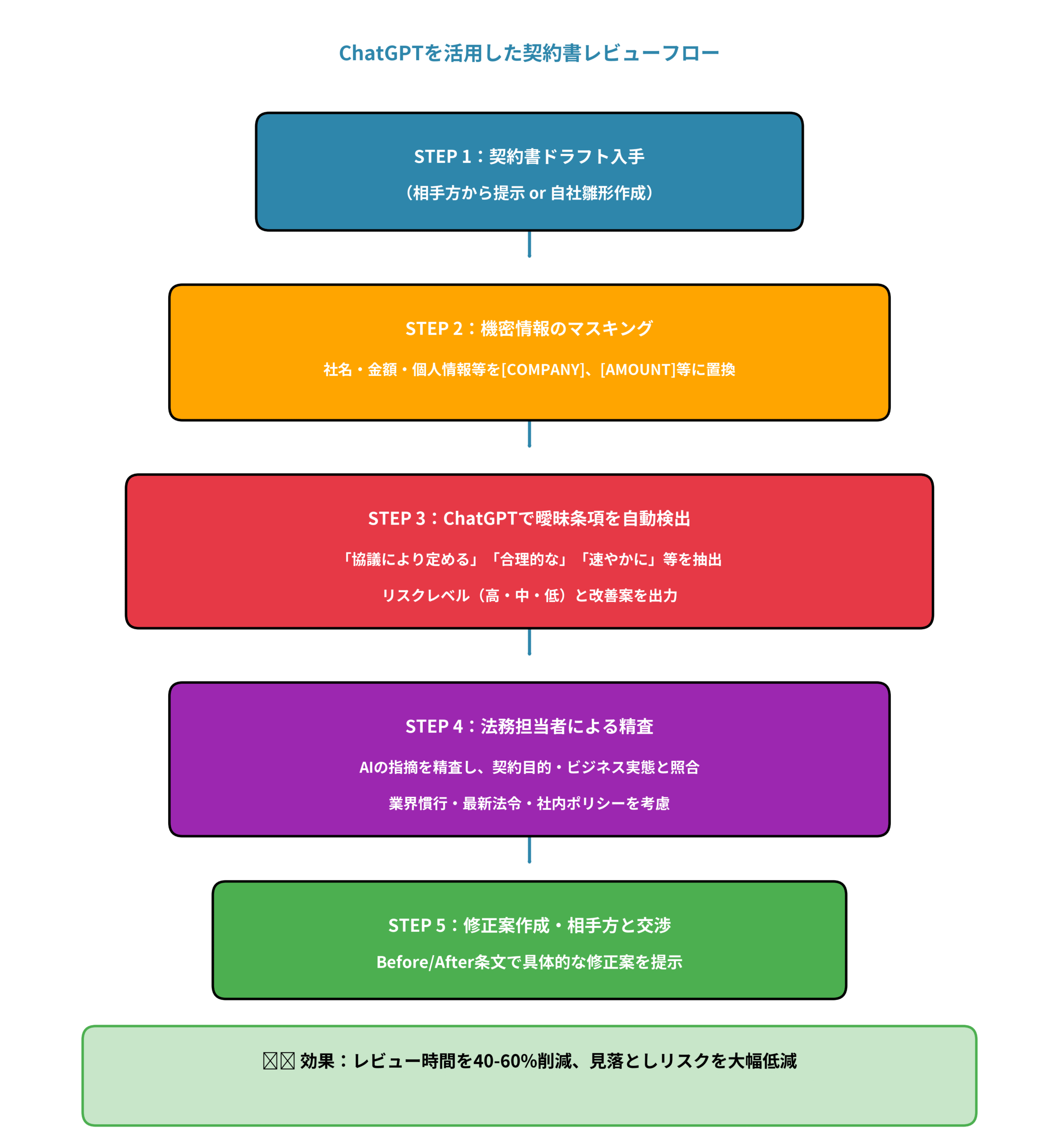

図3:ChatGPTを活用した契約書レビューフロー

ChatGPT活用の5ステップ

- STEP 1:契約書ドラフト入手(相手方から提示 or 自社雛形作成)

- STEP 2:機密情報のマスキング(社名・金額・個人情報等を置換。「A社」「X円」など)

- STEP 3:ChatGPTで曖昧条項を自動検出(リスクレベルと改善案を出力)

- STEP 4:法務担当者による精査(ビジネス実態・業界慣行・法改正との照合)

- STEP 5:修正案作成・相手方と交渉(Before/After条文で具体的に提示)

⏱️ 効果:レビュー時間を40-60%削減、見落としリスクを大幅低減(実務事例ベース)

セキュリティ上の注意事項

⚠️ 重要なセキュリティ注意(2025年AI新法対応)

- 機密情報のマスキング必須:社名は「X社(製造業・東証一部)」、金額は「数百万円規模」など抽象化

- ChatGPT設定確認:「Chat履歴とトレーニング」をオフに設定(Settings & Betaで確認)

- 最終判断は人間が実施:弁護士法第72条(非弁行為の禁止)に基づき、AIの出力はあくまで「たたき台」

- 業界特有の慣行はAIでは判断不可:建設業法、下請法、再エネ特措法など業法特有の解釈は専門家に確認

- AI新法対応:人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(2025年6月公布)では、AI活用事業者に対して適切な管理体制構築が求められます。利用記録の保存、国・自治体からの情報提供要請への対応準備も必要です。

🤖 コピペで使えるChatGPTプロンプト(2025年最新版)

📋 基本プロンプト:曖昧条項の全体検出

あなたは企業法務の契約書レビュー専門家です。以下の契約書について、 2020年民法改正(債権法改正)を踏まえて曖昧な表現を含む条項を検出し、 改善案を提示してください。 ## 検出対象の曖昧表現(優先度順) 1. 【高リスク】「協議により定める」「協議の上決定する」 → 協議不調時の処理方法が不明確(民法改正後も重要論点) 1. 【高リスク】「合理的な範囲で」「相当の範囲」 → 損害賠償範囲の不明確性(民法416条との関連) 1. 【中リスク】「速やかに」「遅滞なく」「可及的速やかに」 → 履行期の不明確性(民法412条との関連) 1. 【中リスク】「善管注意義務」(具体的義務内容の不明確なもの) → 業務委託における責任範囲の不明確性(民法400条・644条) 1. 【中リスク】「通常の範囲」「一般的な水準」 → 損害賠償・仕様の不明確性(契約不適合責任との関連) 1. 【要確認】その他、解釈の余地が大きい表現 ## 出力形式 各検出条項について、以下を表形式で整理: |条項番号|曖昧表現|リスクレベル|問題点(民法条文との関連含む)|改善案(具体的条文例)| |----|----|------|---------------|-----------| ## 重要な注意事項 - 民法改正(2020年4月施行)の契約不適合責任、消滅時効、保証制度等を考慮 - 業界特有の商慣行がある場合は、その旨を注記 - 改善案は実務で即使える具体的な条文例を提示 【契約書本文をここに貼り付け】

📋 応用プロンプト:特定条項の深掘り分析

以下の契約条項について、多段階分析を実施してください。 【分析対象条項】 [ここに具体的な条項を貼り付け] ## 第1段階:リスク特定 この条項に含まれる曖昧表現をすべて抽出し、各表現がもたらす 具体的なリスクシナリオを3つ以上挙げてください。 ## 第2段階:民法との整合性確認 2020年民法改正(債権法改正)の以下の規定との整合性を確認: - 契約不適合責任(民法562条〜) - 債務不履行による損害賠償(民法415条・416条) - 履行期と履行遅滞(民法412条) - 消滅時効(民法166条) ## 第3段階:裁判例の傾向分析 この条項に類似する争点について、以下の判例の考え方を参考に分析: - 最高裁平成4年10月20日判決(除斥期間・通知要件) - 最高裁平成22年6月1日判決(契約当時の当事者の認識・合意) ## 第4段階:改善案の提示 以下の3段階で改善案を提示: 1. 【最低限対応】:リスクを大幅に軽減する最小限の修正 1. 【推奨対応】:実務上望ましい明確化レベル 1. 【理想対応】:紛争予防を徹底する最も明確な条文 ## 第5段階:交渉戦略 相手方に修正を提案する際の説明ロジックと、 相手方から反対された場合の代替案を提示してください。

📋 業界特化プロンプト:建設業・IT業・製造業向け

以下の【業界名】の契約書について、業界特有の法規制を考慮した 曖昧条項の検出と改善案を提示してください。 【業界】:[建設業 / IT業 / 製造業 から選択] ## 業界別チェックポイント ### 建設業の場合 - 建設業法第22条(一括下請負の禁止)との関連 - 約款使用の有無(民間7団体連合協定工事請負契約約款等) - 工期延長・追加費用の定め - 契約不適合責任と検査・引渡しの関係 ### IT業の場合 - システム開発における仕様変更・追加開発の取扱い - 契約不適合責任と検収・受入れテストの関係 - 知的財産権の帰属(著作権法との関連) - 下請法の適用の有無(資本金による判断) ### 製造業の場合 - 製造物責任法(PL法)との関連 - 下請法の適用の有無 - 品質保証と契約不適合責任の関係 - 輸出管理(外為法)の考慮事項 【契約書本文をここに貼り付け】

上記プロンプトを含む「全10STEP」を体系化したプロンプト集

本記事で紹介した曖昧条項検出はSTEP 3(精査・リスク分析)の一部です。プロンプト集では、受領→構造把握→リスク分析→修正案作成→交渉対応→資産化まで、契約ライフサイクル全工程をカバーしています。

4. まとめ:曖昧さの排除が紛争予防の第一歩

契約書の曖昧条項は、「もう少し具体的に書いておけば防げた」紛争を数多く生み出しています。2020年民法改正により契約不適合責任の明確化などが図られましたが、実務では依然として曖昧な表現による紛争が後を絶ちません。以下の3つの原則に従って、曖昧さを排除しましょう:

曖昧条項対策の3原則

- 定量化できるものは数値で:期限は「速やかに」ではなく「30営業日以内」、範囲は「合理的」ではなく「見積の120%以内」と明記。民法改正後の消滅時効(民法166条)管理の観点からも重要です。

- 定量化できないものは手続で:「協議により定める」場合は、協議不調時の処理方法(解除権、第三者決定、デフォルト値)を必ず規定。最高裁平成4年10月20日判決の教訓です。

- 予測可能性を最優先:裁判所の解釈に委ねず、当事者が事前に権利義務を理解できる条文に。最高裁平成22年6月1日判決が示すように、「契約当時の当事者の認識・合意」が重視されます。

🚀 今すぐできる実践アクション

- 自社の契約書ひな形に本稿のチェックリストを適用(優先度:高)

→ 特に「協議により定める」「合理的な範囲で」「速やかに」の3つを重点的に - ChatGPTで既存契約書の曖昧条項を一斉検出(優先度:高)

→ 本稿のプロンプトをコピペして、主要契約10件を試してみる - 改善案を作成し、次回契約更新時に反映(優先度:中)

→ Before/After条文を用意して、相手方に説明できる準備を - 社内研修で「曖昧条項のリスク」を共有(優先度:中)

→ 営業部門・調達部門に本稿の図1・図2を使って説明 - 民法改正(2020年4月施行)の影響を再確認(優先度:高)

→ 契約不適合責任、消滅時効、保証制度の3点を特に注意

曖昧さの排除は、紛争予防の第一歩であり、取引の安定化・コスト削減につながります。ChatGPTなどのAIツールを活用することで、効率的かつ効果的に曖昧条項を検出・改善できる時代になりました。ただし、AI新法(2025年6月公布)への対応も忘れずに、適切な管理体制の下で活用してください。

🔗 さらに詳しく学びたい方へ:

契約書レビューが3倍速に!ChatGPTプロンプト完全ガイド

【中級編】ChatGPTプロンプト術│法務で使える”鉄板テンプレ”10選

民法改正のこの10年の歴史|企業法務への影響を徹底解説

2025年AI新法施行|法務部が今すぐ対応すべき3つのチェックポイント

❓ よくある質問(FAQ)

Q1:「協議により定める」条項は完全に禁止すべきですか?

A:いいえ、完全禁止ではありません。ただし、協議不調時の処理方法(解除権、第三者決定、デフォルト値等)を必ず規定してください。単に「協議により定める」だけでは、協議が成立しない場合に契約が宙に浮く危険があります。最高裁平成4年10月20日判決でも、協議条項の解釈が除斥期間との関係で重要な争点となりました。民法改正後も協議条項のリスクは変わっていません。

Q2:既存の契約書に曖昧条項がある場合、どう対応すべきですか?

A:以下の優先順位で対応してください:

① 更新時期が近い契約:次回更新時に修正

② 高額・重要な契約:覚書で条項を明確化(相手方と協議)

③ 低リスク契約:次回見直しまで現状維持、社内で解釈基準を統一

特に2020年民法改正施行後の契約については、契約不適合責任(旧「瑕疵担保責任」)の条項を優先的に見直すことを推奨します。

Q3:ChatGPTでの曖昧条項検出は、法的に信頼できますか?

A:ChatGPTは「検出ツール」として優秀ですが、最終的な法的判断は人間が行う必要があります。AIの指摘を参考に、法務担当者または弁護士が契約の文脈・業界慣行・ビジネス目的を総合的に判断してください。特に、2025年6月公布のAI新法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)では、AI活用事業者に適切な管理体制構築が求められます。弁護士法第72条(非弁行為の禁止)の観点からも、AIは補助ツールとしての位置づけです。

Q4:民法改正(2020年4月施行)で曖昧条項のリスクは変わりましたか?

A:はい、いくつかの点でリスクが変化しました:

① 契約不適合責任の導入:「契約の内容に適合しない」かどうかが判断基準となり、契約書での仕様明確化の重要性が増加

② 消滅時効の統一:「権利行使可能時から10年」または「知った時から5年」に統一され、曖昧な期限設定は時効管理を複雑化

③ 保証制度の見直し:個人根保証での極度額明示が必須となり、曖昧な保証条項は無効リスク

詳しくは関連記事「民法改正のこの10年の歴史」をご参照ください。

Q5:業界特有の商慣行がある場合、曖昧条項でも問題ありませんか?

A:商慣行があっても、契約書に明記することを強く推奨します。理由は以下の3点です:

① 解釈の個人差:商慣行の解釈は業界内でも個人差があり、紛争時に「共通理解」の立証が困難

② 判例の傾向:最高裁平成22年6月1日判決では「契約当時の当事者の認識・合意」が重視されており、商慣行だけでは不十分

③ 第三者との取引:新規取引先や業界外の第三者には商慣行が通じない

建設業法、下請法、再エネ特措法など業法特有の規制がある業界では、特に明確化が重要です。

※本記事は2025年11月時点の法令・判例に基づいて作成しています。

実際の契約書作成・レビューについては、個別の事情に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づく一切の損害について、著者および運営者は責任を負いかねます。

【主要参照法令】

・民法(明治29年法律第89号)e-Gov法令検索

・人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第53号)

・弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条e-Gov法令検索

【主要参照判例】

・最高裁平成4年10月20日判決(除斥期間・通知要件)

・最高裁平成22年6月1日判決(土地の土壌汚染・契約当時の認識)

※判例の詳細は裁判所ウェブサイトでご確認ください。

最終更新:2025年11月20日|2020年民法改正対応、2025年AI新法対応、ChatGPTプロンプトを最新版に更新、判例情報追加

契約書リスク分析(基本版)

法的リスクを30分で包括的に特定

取引先から提示された契約書や自社ドラフトのリスクを、3段階評価で見える化。損害賠償・知財権・解除条件など重要条項を漏れなくチェックし、具体的な修正提案まで自動生成します。

契約書リスク分析プロンプト

法的有効性から実務運用リスクまで、契約書の問題点を多角的に分析。高・中・低の3段階でリスクを評価し、優先対応事項を明確化します。

📦 収録内容

- 法的有効性チェック – 民法・商法等の法令違反、公序良俗違反の有無を確認

- 自社に不利な条項の特定 – 過度な責任、権利制限、義務の一方的負担を洗い出し

- 曖昧表現の洗い出し – 紛争リスクのある不明確な条項を指摘

- 欠落条項の指摘 – 業種・取引内容に応じた必須条項の抜け漏れチェック

- 実務運用リスク分析 – 履行困難性、コスト増大、事務負担の検討

- 具体的な修正提案 – 高・中リスク項目の改善案を条項ごとに提示

💡 使い方のヒント:契約書本文をコピーしてAIに貼り付けるだけで、リスク評価表と修正提案が自動生成されます。機密情報は必ず匿名化してから入力してください。

🔍 関連ガイドへ進む

この記事と関連度の高い実務ガイドをまとめています。次に読むならこちら。